Lo stress idrico è una delle emergenze ambientali più gravi e trasversali del nostro tempo, con un impatto significativosu ecosistemi, salute umana, agricoltura e sviluppo economico. In un mondo dove la popolazione mondiale ha superato gli 8 miliardi, la pressione sulle risorse idriche è in costante aumento.

Fenomeni come il cambiamento climatico, la crescita demografica, l’urbanizzazione e l’uso inefficiente dell’acqua aggravano la carenza idrica in molte regioni, rendendo la situazione sempre più critica.

Ma che cos’è lo stress idrico, da cosa è causato e quali strategie possiamo adottare per affrontarlo a livello globale? In questo articolo esploriamo il fenomeno in profondità, analizzando cause, conseguenze, indicatori e soluzioni, con l’obiettivo di contribuire alla consapevolezza e all’azione concreta.

Cause dello stress idrico

Lo stress idrico può essere provocato da un insieme complesso di fattori naturali, climatici, economici e gestionali, spesso interconnessi tra loro.

1. Cambiamento climatico

Il cambiamento climatico altera i modelli di precipitazione, intensifica le ondate di calore e prolunga i periodi di siccità, riducendo così la disponibilità di acqua dolce in molte aree.

Le regioni aride diventano ancora più secche, mentre quelle temperate registrano una crescente instabilità climatica. Le previsioni indicano che, entro il 2050, eventi estremi legati all’acqua diventeranno sempre più frequenti, minacciando la sicurezza idrica globale.

2. Crescita della popolazione mondiale

Con una popolazione mondiale in aumento, il consumo di acqua è destinato a crescere drasticamente. Oggi, miliardi di persone dipendono da sistemi idrici già sotto pressione. L’aumento della domanda non riguarda solo l’uso domestico, ma anche quello agricolo e industriale.

3. Agricoltura intensiva e uso inefficiente

L’agricoltura è responsabile di circa il 70% del consumo di acqua dolce a livello globale. Tuttavia, molte pratiche agricole tradizionali sono inefficienti e comportano gravi perdite idriche, soprattutto in presenza di sistemi di irrigazione obsoleti.

Le coltivazioni intensive, spesso incentivate da logiche di mercato, esauriscono le falde acquifere e compromettono la rigenerazione naturale delle risorse.

4. Inquinamento delle risorse idriche

Lo scarico di sostanze chimiche, reflui industriali e contaminanti agricoli compromette la qualità dell’acqua superficiale e sotterranea, rendendola inadatta al consumo. Questa condizione aumenta la pressione sulle risorse residue ancora utilizzabili.

5. Infrastrutture inefficienti e governance carente

In molte aree del mondo, le reti idriche presentano perdite fino al 30-40%. Una cattiva governance, unita a una mancanza di investimenti in infrastrutture moderne, amplifica la scarsità d’acqua e rende più difficile garantire un approvvigionamento idrico affidabile.

Conseguenze dello stress idrico

Lo stress idrico ha conseguenze devastanti su più fronti, che vanno ben oltre la semplice indisponibilità d’acqua.

1. Sicurezza alimentare a rischio

L’agricoltura dipende fortemente dall’acqua, e una sua carenza riduce la resa dei raccolti, innalza i prezzi alimentari e mette a rischio la sicurezza nutrizionale, soprattutto nelle regioni più vulnerabili.

2. Salute pubblica compromessa

L’assenza di acqua potabile sicura favorisce la diffusione di malattie trasmesse per via idrica, come colera, tifo e dissenteria. Le carenze igienico-sanitarie colpiscono in particolare le comunità più povere, aggravando disuguaglianze già esistenti.

3. Impatto sull’economia

Molti settori economici – dall’industria all’energia, dal turismo alla manifattura – dipendono da un approvvigionamento idrico costante e affidabile. In scenari di stress idrico severo, le attività produttive possono essere interrotte o rese economicamente insostenibili.

4. Instabilità sociale e migrazioni

La competizione per l’acqua può essere causa di tensioni geopolitiche, conflitti tra Stati o tra gruppi locali, soprattutto dove le risorse idriche sono condivise. In alcune aree del Medio Oriente e dell’Africa, la scarsità d’acqua è un fattore aggravante dei flussi migratori.

Dove si manifesta lo stress idrico: le aree più colpite

Secondo i dati del World Resources Institute, oltre 2,5 miliardi di persone vivono in aree soggette a stress idrico elevato o estremo. Le zone maggiormente colpite includono:

- Medio Oriente e Nord Africa (MENA): tra le regioni più vulnerabili, con riserve d’acqua insufficienti a soddisfare i bisogni di base.

- India e Pakistan: fortemente dipendenti da falde sotterranee in rapido esaurimento.

- Sudafrica: colpito da cicliche crisi idriche urbane.

- Cina settentrionale: dove l’urbanizzazione e l’agricoltura intensiva hanno prosciugato numerosi bacini idrici.

- Italia meridionale e Spagna: in Europa, la zona mediterranea affronta condizioni di stress idrico ricorrenti, aggravate dalla siccità e dall’aumento delle temperature.

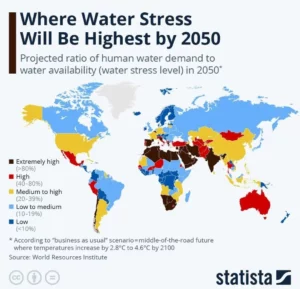

Mappa dello stress idrico

Indicatori e misurazione dello stress idrico

Misurare correttamente lo stress idrico è fondamentale per intervenire in modo mirato. Il principale indicatore utilizzato a livello internazionale è il Water Stress Index, che calcola il rapporto tra il volume annuo di acqua prelevata e la quantità di risorse idriche rinnovabili disponibili in un determinato territorio.

Secondo questo indice:

- Un valore inferiore al 10% indica una situazione sostenibile.

- Tra il 10% e il 40% si parla di carenza idrica moderata.

- Oltre il 40%, si entra in condizione di stress idrico severo.

Tuttavia, il solo volume d’acqua non è sufficiente a descrivere la complessità del problema. Oggi, molti studi integrano anche altri parametri qualitativi, come:

- Accessibilità all’acqua potabile per fasce vulnerabili della popolazione.

- Variabilità stagionale e interannuale della disponibilità idrica.

- Qualità dell’acqua, influenzata da inquinamento chimico e biologico.

- Resilienza delle infrastrutture idriche in contesti urbani e rurali.

Questi indicatori aiutano a formulare politiche idriche più eque e sostenibili, capaci di adattarsi alle caratteristiche specifiche di ciascun territorio.

Strategie e soluzioni per affrontare lo stress idrico

Affrontare lo stress idrico richiede un approccio integrato, che coinvolga tecnologia, governance, educazione e partecipazione pubblica. Di seguito, le principali aree di intervento:

1. Efficienza e innovazione tecnologica

L’adozione di tecnologie mirate può ridurre drasticamente il consumo di acqua in agricoltura, industria e uso domestico. Tra le soluzioni più efficaci troviamo:

- Irrigazione a goccia e microirrigazione, che minimizzano le perdite e massimizzano l’efficacia dell’uso agricolo.

- Agricoltura di precisione, che utilizza dati climatici e sensori per gestire meglio le risorse idriche nei campi.

- Trattamento e riutilizzo delle acque reflue, soprattutto per usi industriali e irrigui.

- Impianti di desalinizzazione a basso consumo energetico, cruciali in aree costiere soggette a scarsità d’acqua.

Nel 2025, queste tecnologie sono già operative in diversi paesi, dal Cile agli Emirati Arabi Uniti, dimostrando che l’innovazione può essere decisiva nel contrasto alla crisi idrica.

2. Conservazione e protezione delle risorse idriche

Le risorse naturali devono essere protette con interventi mirati di tutela ambientale e rigenerazione degli ecosistemi:

- Rimboschimento delle aree montane per migliorare l’assorbimento dell’acqua e prevenire l’erosione del suolo.

- Recupero e tutela delle zone umide, veri e propri serbatoi naturali di biodiversità e regolatori idrici.

- Protezione delle falde acquifere da contaminazioni e prelievi eccessivi, tramite monitoraggio e regolamentazione.

- Riduzione delle perdite nelle reti idriche, soprattutto nei contesti urbani, attraverso tecnologie di rilevamento e manutenzione predittiva.

3. Governance e politiche integrate

Per affrontare lo stress idrico, le politiche pubbliche devono essere riformulate in chiave sistemica e territoriale. Alcuni strumenti chiave:

- Piani di gestione integrata delle risorse idriche (IWRM), che coordinano domanda, offerta, conservazione e protezione dell’acqua.

- Tariffe idriche progressive, che incentivano il risparmio e penalizzano gli sprechi, basandosi sul principio “chi consuma di più, paga di più”.

- Regolamentazione trasparente dei prelievi idrici, con limiti e sanzioni per l’uso eccessivo.

- Cooperazione transfrontaliera nella gestione dei bacini idrici condivisi, fondamentale nei conflitti idrici latenti (es. Nilo, Tigri-Eufrate).

In contesti come il Medio Oriente, dove le tensioni geopolitiche legate all’acqua sono reali, una governance partecipativa e multilivello è oggi più che mai necessaria.

4. Educazione e sensibilizzazione

Cambiare il rapporto tra cittadini e acqua è una priorità culturale:

- Programmi scolastici per educare le nuove generazioni al valore dell’acqua.

- Campagne di sensibilizzazione pubblica, sui media e nei luoghi di consumo.

- Incentivi per il risparmio idrico domestico, come riduttori di flusso, elettrodomestici ad alta efficienza e raccolta di acque piovane.

- Partecipazione delle comunità locali alla progettazione e alla gestione delle risorse idriche nei territori.

Senza un cambiamento nei comportamenti collettivi, anche le migliori tecnologie rischiano di essere sottoutilizzate.

Un problema da affrontare oggi

Lo stress idrico non è un problema del futuro: è un’emergenza attuale che colpisce miliardi di persone e coinvolge tutte le dimensioni dello sviluppo umano. La scarsità d’acqua e la carenza idrica non riguardano solo i deserti o le aree remote, ma si manifestano anche in contesti urbani avanzati, in forme più silenziose ma altrettanto pericolose.

Affrontare lo stress idrico significa cambiare il modo in cui concepiamo e gestiamo una delle risorse più preziose del pianeta. La sfida è complessa, ma le soluzioni esistono: devono essere implementate in modo coordinato, equo e su scala globale.

Entro il 2050, il rischio di crisi idriche sistemiche aumenterà in assenza di interventi strutturali. Investire oggi nella gestione sostenibile delle risorse idriche è l’unico modo per garantire un futuro resiliente, giusto e vivibile per tutti.